Die Anfänge

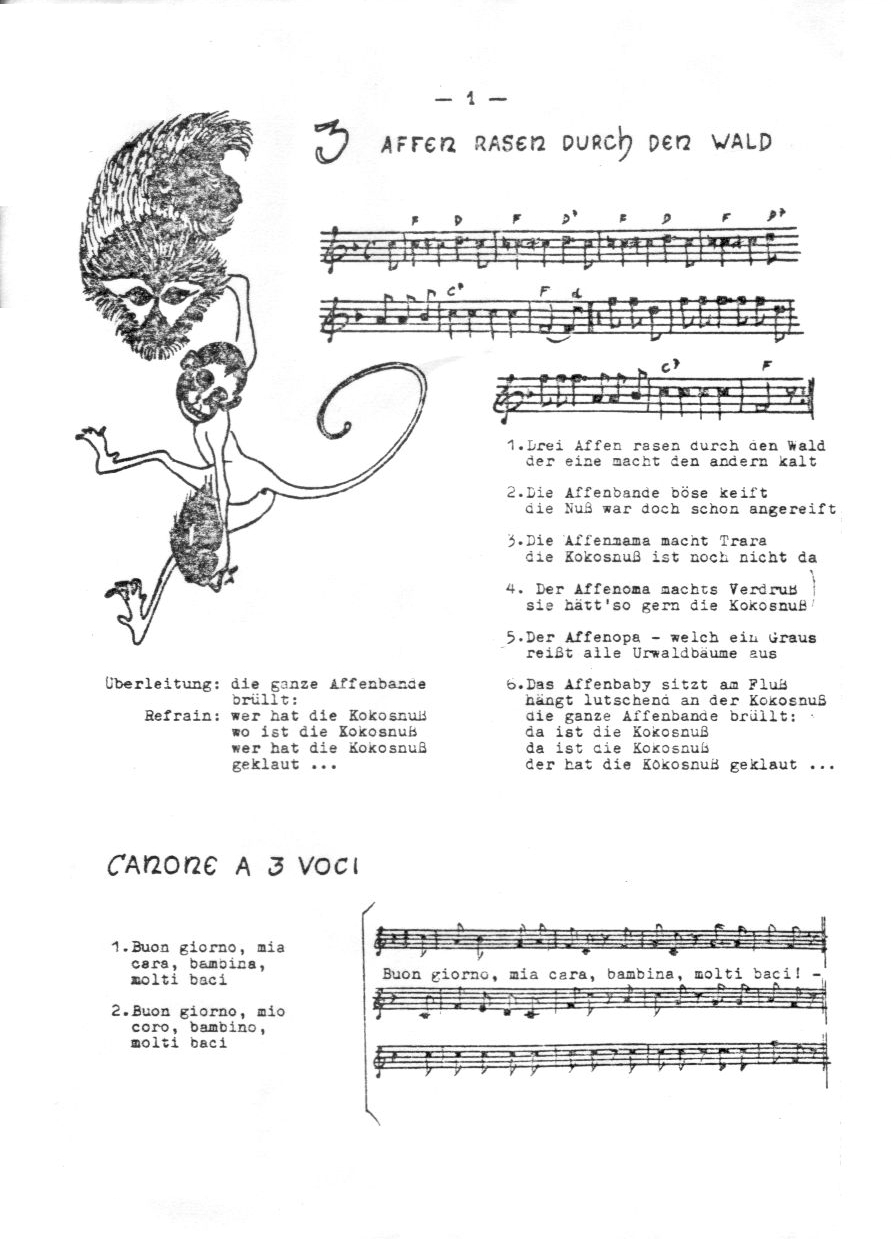

Gemeinsames Singen in Ferienaufenthalten war üblich, so etwas gehörte Ende der 50er- und Anfang der 60er-Jahre einfach dazu. Dazu wurde in den damaligen Betreuerrichtlinien des SfE eine Liste von Liedervorschlägen abgedruckt, ab 1967 gab es eine eigenständige Sammlung (genannt „Liederblätter“) mit 28 Liedern auf neun Seiten. In ihr waren hauptsächlich Lieder aus dem europäischen Sprachraum enthalten, alle mit handgeschriebenen Noten und liebevoll mit kleinen Zeichnungen ergänzt.

(Alle neun Seiten der “Liederblätter” 1967 sind hier dokumentiert.)

Daneben existierte ab 1967 das „Liederheft“. Es enthielt nur Texte, weil die Melodien wohl „allgemein bekannt“ waren. Dieses Heft wurde jährlich zur Betreuungsaktion neu auf Wachsmatrize getippt, per Hand abgezogen und zu einem Heft zusammengeheftet. Die Anzahl der Lieder schwankte von Jahr zu Jahr zwischen 62 und 107.

Für mehrere Tausend Hefte, die für die Aufenthalte benötigt wurden, war das eine mühselige Arbeit, denn mit einer Wachsmatrize konnte man nur gut 1500 Drucke machen.1 So wurde beschlossen, für die Aufenthalte 1970 eine Liedersammlung im Offsetdruck herzustellen.

Die erste Auflage 1970 des LIEDERBUCH2 hatte 56 Seiten, außen einen Pappeinband mit zwei Heftklammern und einem Titelbild in Schwarz-weiß. Es enthielt 110 Lieder, die meisten mit handgeschriebenen Noten, alle Strophen in Schreibmaschinenschrift. Nur bei wenigen Liedern gab es ergänzende Hinweise (z.B. kleine Anleitungen für Bewegungslieder). Der Frankfurter Medizinstudent Ernst Hossenfelder, langjähriges Mitglied im SfE und dort für unterschiedlichste Aufgaben zuständig, u.a. auch für das Drucken, übernahm es, die bisherige Auswahl an Liedern zu überarbeiten und zu einem Heft zusammenzustellen.3

Viele der im Verein bekannten Lieder wurden für das „neue LIEDERBUCH“ (so der Titel) übernommen. Im ersten Teil (34 Lieder) sammelten sich Kinderlieder mit deutschen und fremdsprachigen Texten. Der zweite Teil (76 Lieder) war eher für die Jugendlichen gedacht. Hier waren viele Spirituals, bekannte Fahrtenlieder, aber auch Arbeiterlieder abgedruckt. Dazu kamen drei Lieder der Beatles4, zwei von Wolf Biermann5, ein Song von Bob Dylan6. Aber auch „Die Moorsoldaten“ und damals gängige Titel aus der amerikanischen Folkbewegung fanden Eingang in dieses Buch. So wurde daraus am Ende eine Mischung von Liedern, die immer schon im Verein gesungen wurden, ergänzt durch aktuelle Lieder, die Ende der 60er Jahre wichtig waren.

Vom ersten LIEDERBUCH wurden für den Gebrauch in den Ferienaufenthalten etwa 3000 Exemplare gedruckt. Am Ende nahmen die Betreuer die restlichen Hefte, falls die Kinder oder Jugendlichen sie nicht wollten, mit nach Hause. So verteilten sich die ersten Exemplare des Liederbuches in den Wohngemeinschaften und an den Hochschulorten der zwischen 500 und 800 studentischen Betreuer.

Die zweite (1971) bzw. die dritte Auflage (1972) unterschieden sich in der Gestaltung nur unwesentlich von der ersten Auflage. Die Anzahl der Lieder stieg über 118 auf 139 Lieder, die Seitenzahl wuchs auf 92 Seiten, das Titelbild bekam einen dynamischen Schriftzug, der diesem Buch lange den Namen „Liederbuch Student für Europa“ (oder auch kurz: „Student“) gab. Der Luftballon für das „Michelele“, das Logo des Vereins, wurde in die heute bekannte Form gebracht und ab der dritten Auflage sogar farbig gedruckt. Gemäß des herrschenden Zeitgeistes kamen u.a. fünf Lieder von Franz Josef Degenhardt7 dazu, ein Kinderlied von Dieter Süverkrüp8, drei Lieder mit sozialistischem Gedankengut9, aber auch ein irisches Sauflied.10

Zum ersten Mal wird 1972 in zwei Vorworten11 auf die Auswahl der Lieder eingegangen. Lieder sollten nicht unkritisch gesungen werden („Warum brüllen Kinder und Jugendliche im Bus immer dieselben Lieder?“), sondern hätten auch „Texte, über die es sich lohnt nachzudenken.“ Somit bildete sich jetzt auch im Liederbuch ab, was damals in der Studentenschaft üblich war: Lieder sind Mittel zur Reflexion über gesellschaftliche Verhältnisse.

Seit 1971 gab es Stimmen in Berlin unter CDU-Stadträten und CDU-Abgeordneten, die die Zusammenarbeit des SfE mit dem Senat (damals SPD) kritisch sahen. Im Herbst 1973 eskalierte der Streit. Der SfE verpflichtete sich aufgrund politischen Drucks aus Berlin, das Liederbuch in seinen Aufenthalten nicht mehr zu verwenden. Außerdem werde es überarbeitet.

Ganz im Gegensatz zur Kritik aus dem politischen Lager bekam der Verein SfE ab 1971 zuerst vereinzelte, dann immer mehr Anfragen nach dem Liederbuch. So druckte man „einige Exemplare mehr“ als für die Aufenthalte gebraucht wurden und verkaufte sie auf Anfrage. Damit konnte man sich ein kleines finanzielles Polster schaffen, denn wie jeder gemeinnützige Verein brauchte man Eigenmittel. So wurden bis Mitte 1975 insgesamt etwa 30.000 Exemplare12 zum Eigenbedarf und zum Verkauf gedruckt.

Fortsetzung im Kapitel “Der große Erfolg des LIEDERBUCH“

___________________________________________

Anmerkungen:

1 Bremberger, Bernhard: Die Liederbücher des Student für Europa e.V. Zur Genese und Geschichte einer Liederbuchfamilie – Magisterarbeit Berlin 1984, S. 97 und S. 131

2 Das Liederbuch des SfE-SfB war ein Liederbuch, das ab 1971 einfach den Namen LIEDERBUCH (immer mit Großbuchstaben) trug. Andere Liederbücher hießen z.B. DIE MUNDORGEL oder DER TURM. Wenn also im weiteren Verlauf dieses Artikels das Wort LIEDERBUCH mit Großbuchstaben geschrieben wird, ist das erste Liederbuch des SfE-SfB gemeint.

3 Ernst Hossenfelder in einem Leserbrief in der „Frankfurter Rundschau“ vom 6. 8. 1979, hier oder abgedruckt in:

Bremberger, Bernhard: Musikzensur – Eine Annäherung an die Grenzen des Erlaubten in der Musik. Die Auseinandersetzung um die „Student-für-Europa“-Liederbücher. Berlin: Schmengler 1990 – zugl.: Bamberg, Univ. Diss., 1988. ISBN 3-9801643-2-2, S. 350

4 Obladi Oblada, Yesterday, Hey Jude (war auch schon im Liederheft 1969 enthalten)

5 Sonntag; André Francois, der Friedensclown

6 Blowin’ In The Wind (war auch schon im Liederheft 1969 enthalten)

7 Für Mikis Theodorakis, P.T. aus Arizona, Deutscher Sonntag, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, Tarantella

9 Die Internationale, Das Einheitsfrontlied, Weltjugendlied

10 Whiskey In The Jar

11 Diese wurden bis zur 11. Auflage abgedruckt, aber 1996 in der 12. Auflage entfernt.

12 Bremberger 1984 (a.a.O.), S. 133