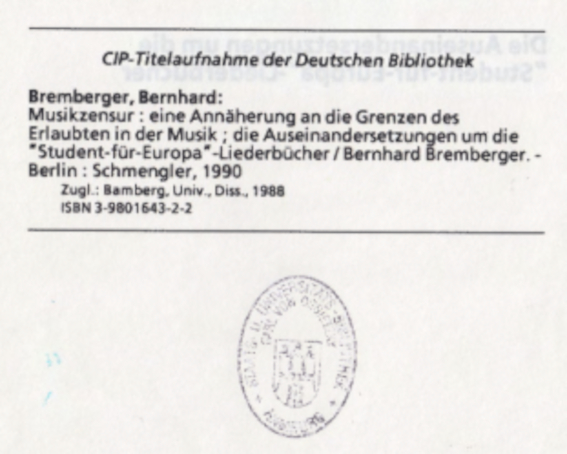

Es gab immer wieder Konflikte (von einigen auch „Skandale“ genannt) im Zusammenhang mit dem LIEDERBUCH oder der LIEDERKISTE. In der Dissertation „Musikzensur“1 von Dr. Bernhard Bremberger werden dazu zwölf Vorfälle dokumentiert. Eine Auswahl daraus:

Berlin 1973 2

Anlass war eine Beschwerde auf der Auswertetagung der Bezirksämter mit dem Verein „Student für Europa“ im September 1973. Vom CDU-geführten Bezirksamt Steglitz wurden Lieder wie „Avanti popolo“, „Baggerführer Willibald“, „Moritat auf Biermann seine Oma Meume“, „Für Mikis Theodorakis“ und „P.T. aus Arizona“ wegen „tendenziöser Sprache“ und „vulgären Inhalten“ im LIEDERBUCH kritisiert. Die Vertreter anderer Bezirksämter schlossen sich dieser Kritik nicht an und „protestierten energisch gegen diesen Versuch, das Liederbuch zu zensieren.“3

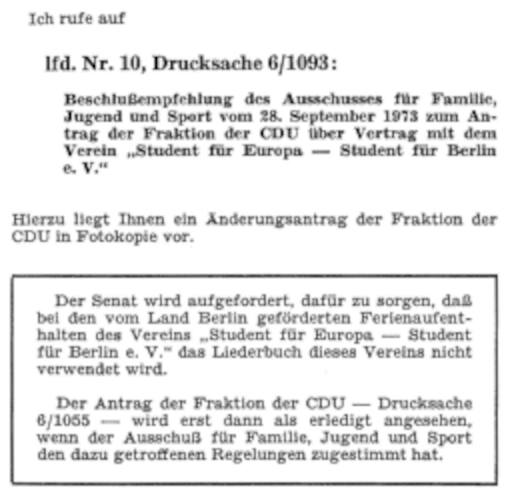

Daraufhin stellte die CDU-Fraktion für die Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses vom 8. November 1973 folgenden Antrag:

„Der Senat wird aufgefordert, dafür zu sorgen, daß bei den vom Land Berlin geförderten Aufenthalten des Vereins Student für Europa – Student für Berlin e.V.“ das Liederbuch dieses Vereins nicht verwendet wird.“

Der Abgeordnete Wischner (CDU) zitierte aus Texten von Degenhardt und Biermann und behauptete, diese „sollen“ Berliner Kinder beim SfE singen. In seiner Antwort wies der Abgeordnete Prozell (SPD) darauf hin, dass in anderen Organisationen, die Jugendliche betreuen, noch ganz andere Lieder gesungen würden. Er finde die Kritik am LIEDERBUCH nicht so schwerwiegend, dass es überarbeitet werden müsse. Darauf stellte der Abgeordnete Hannemann (SPD) eine wohl ironisch gemeinte Zwischenfrage. Das Protokoll notierte:

Hannemann (SPD): Herr Prozell, sind Sie mit mir der Meinung, daß man nach den Proben, die man hier gehört hat, diese Bücher eigentlich verbrennen sollte?

(Beifall bei der CDU . Zurufe: Sehr gut!)

Prozell (SPD): Dieser Ansicht bin ich ganz und gar nicht, Herr Kollege, weil damit das Problem nicht gelöst wird …“

Der Antrag der CDU wurde von der Mehrheit der Abgeordneten abgelehnt.

Sandkrug (Niedersachsen) 19774

Vermittelt von ihrer Englischlehrerin hatten sich 1977 zehn Schüler der Orientierungsstufe auf eigene Kosten das LIEDERBUCH angeschafft, denn im Unterricht wurde „Oh Susanna“, „Blowin’ In The Wind“ u.ä. gesungen. Ein Vater bekam das Buch zu sehen, fand den Inhalt „skandalös“ und beschwerte sich daraufhin bei der CDU.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Dierkes stellte, ohne bei der Schule rückzufragen, eine Kleine Anfrage im niedersächsischen Landtag. Das LIEDERBUCH enthalte „reine Klassenkampflieder“ (u.a. „Baggerführer Willibald“, „Wer macht, daß Züge fahren“) und befürworte eine „familiäre Konfliktstrategie“ („Grips-Lied“, „Komm, wir fressen meine Oma“). Der CDU-Kultusminister Remmers antwortete darauf:

„Nach Auskunft der oberen Schulbehörde ist eine Empfehlung zur Anschaffung dieses Liederbuches durch die Schüler weder von der Lehrerin noch vom Stufenleiter noch vom Schulleiter ausgesprochen worden. Das Buch wurde allerdings von der Lehrerin in der Weise genutzt, daß sie dem Buch die Texte einiger Shantys entnahm. Nachdem die Lehrerin auf Befragen den Schülern Titel und Bezugsquelle des Buches genannt hatte, schafften es sich einige Schüler aus freien Stücken an. Die in der Anfrage genannten neun Lieder sind von der Lehrerin im Unterricht nicht behandelt worden.“

Weiter führte er aus, dass es durch Erlass geklärt sei, welche Bücher im Unterricht verwendet werden dürften. Wer dagegen verstieße, verletze seine Amtspflichten.

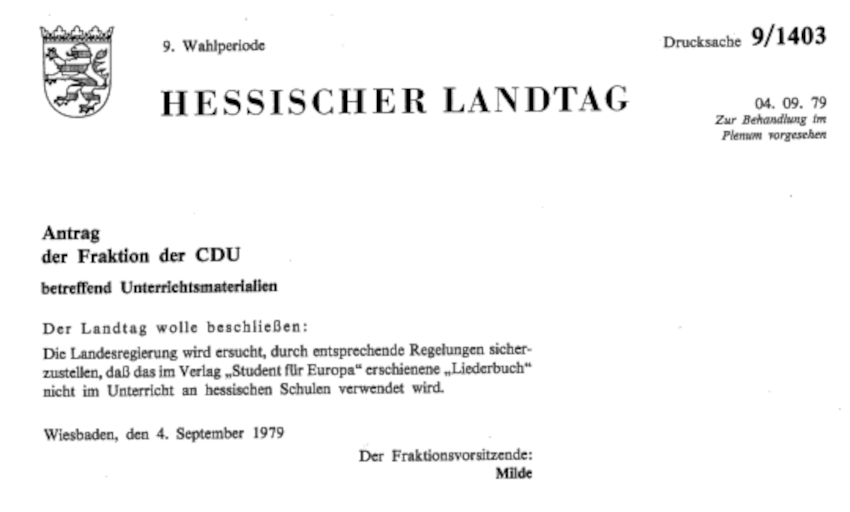

Rotenburg (Hessen) 19795

Eine Fotokopie des Liedes „Baggerführer Willibald“ aus dem LIEDERBUCH für den Schulchor nahm ein Vater (Inhaber einer Baufirma) als Anlass, sich bei der Handwerkskammer Kassel zu beschweren. Das sei „reine kommunistische Hetze … gegen unsere freie Wirtschaftsordnung.“6 Auch die Handwerkskammer schloss sich diesem Protest an, Schule und Kultusbehörde standen aber hinter dem Lehrer.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Böhm (er wurde dadurch bekannt, dass er seit 1976 immer wieder versuchte, alle drei Strophen des Deutschlandliedes populär zu machen) griff den Fall auf und behauptete, das LIEDERBUCH hätten die Schüler „von ihrem Lehrer in die Hand gedrückt bekommen.“ In diesem Buch seien „alle Kommunistenschnulzen dieser Erde“ enthalten. Er schickte seine Stellungnahme an die Presse. Mindestens acht Presseorgane veröffentlichten seine Ansichten, teilweise mit reißerischen Überschriften.

Antrag der CDU-Fraktion im hessischen Landtag:

„Die Landesregierung wird ersucht, durch entsprechende Regelungen sicherzustellen, daß das im Verlag „Student für Europa“ erschienene „Liederbuch“ nicht im Unterricht an hessischen Schulen verwendet wird.“

Das Wortprotokoll dazu umfasst bei sieben Redebeiträgen allein 14 Seiten, auch der Kultusminister ergriff das Wort. Der Antrag wurde in den kulturpolitischen Ausschuss überweisen, der ihn dann später ablehnte.

Sittensen (Niedersachsen) 19807

Ein Vater, der gleichzeitig CDU-Abgeordneter im niedersächsischen Landtag war, verlangte, dass das LIEDERBUCH, das auf Elternkosten an der Schule angeschafft worden war, wieder eingezogen werde. Er beanstandete u.a. die Lieder „Berlin ist eine schöne Stadt“ wegen der Zeilen: „Berlin ist eine schöne Stadt, die auch einen Fleischer hat. Der Fleischer schlägt die Olle tot und frißt sie dann zum Abendbrot.“ sowie „Moritat auf Biermann seine Oma Meume“ wegen der Zeilen: „Dann ging er mit dem letzten Geld in Meyer’s Freudenhaus.“ Der Schulleiter ließ daraufhin die Bücher einziehen, weil bei der Anschaffung ein formaljuristischer Fehler begangen sei.

Dem Vater genügte das nicht. Er stellte im niedersächsischen Landtag eine Kleine Anfrage, wie man künftig verhindern könne, dass das Buch an Schulen benutzt werde. Das führte zu mehreren Artikeln und Glossen in regionalen und überregionalen Zeitungen8.

Rechtzeitig zum Karneval stellte ein SPD-Abgeordneter eine Kleine Anfrage im Landtag, ob man jetzt auch Goethes „Faust“ wegen dieser Textzeilen verbieten müsse: „Der nach dem Schauspiel wünscht ein Kartenspiel / Der eine wilde Nacht am Busen einer Dirne.“

Berlin 19829

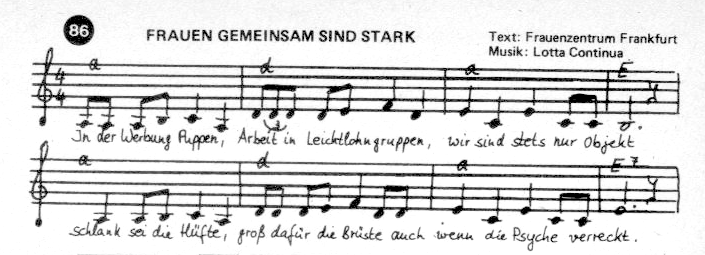

In einer 6. Klasse wurde das Lied „Frauen gemeinsam sind stark“ aus der LIEDERKISTE im Unterricht besprochen und gesungen. Ein Mädchen einer 5. Klasse wollte das Lied auch haben und lieh sich das Buch von der Lehrerin aus. Ihr Vater informierte die Presse, die beim Schulrat nachfragte. Jetzt griff die BILD-Zeitung das Thema in bekannter Manier auf. Die Lehrerin erhielt eine schriftliche Missbilligung in ihre Personalakte, weil das Lied aus einem Liederbuch stamme, das keine Zulassung für Berliner Schulen habe.10

Fazit

Alle in der Dissertation „Musikzensur“ dokumentierten Konflikte11 liefen nach ähnlichem Muster ab: Eltern wollten ihre und andere Kinder vor vermeintlich schädlichen Einflüssen schützen, indem man sie von unliebsamen Liedern fernhält. Deshalb dürften sie keinen Zugang zu bestimmten Liederbüchern mehr bekommen. Ulklieder oder Nonsens-Verse bekamen eine Wichtigkeit und wurden als menschenverachtend oder

gewaltverherrlichend angesehen, bestimmte politische Äußerungen galten als ein Angriff auf die Gesellschaft. Oft wurde anschließend von interessierter politischer Seite versucht, das Ganze zu einem Skandal hochzuspielen, um den politischen Gegner vorzuführen oder für den eigenen Standpunkt zu werben.

Ein Kulturkampf kann auch in die falsche Richtung losgehen. Dass dadurch die Texte, die man aus der Welt schaffen wollte, nur noch bekannter wurden, kann man als Ironie der Geschichte ansehen.

________________________________________________

Anmerkungen:

1 Bremberger, Bernhard: Musikzensur – Eine Annäherung an die Grenzen des Erlaubten in der Musik. Die Auseinandersetzung um die „Student-für-Europa“-Liederbücher. Berlin: Schmengler 1990 – zugl.: Bamberg, Univ. Diss., 1988. ISBN 3-9801643-2-2

2 Bremberger 1990, S. 64 – 71

3 Bremberger 1990, S. 65

4 Bremberger 1990, S. 94 – 98

5 Bremberger 1990, S. 109 – 135

6 Bremberger 1990, S. 334

7 Bremberger 1990, S. 159 – 166

8 Bremberger 1990, S. 429 – 434

9 Bremberger 1990, S. 168 – 174

10 Bremberger 1990, S. 443

11 Bremberger 1990, S. 63 – 180 und besonders S. 246 – 249