Im Verein wurde ab 1974 angeregt, das Liederbuch grundsätzlich zu überarbeiten und dem Zeitgeist anzupassen. Eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Martin Ketels, von 1973 bis 1977 im SfE tätig, machte dazu einen Vorschlag. Dabei wurden wenig gesungene oder schwierig zu singende Lieder herausgenommen, auf Fahrtenliederromantik weitgehend verzichtet oder gewaltverherrlichende Lieder wie z.B. der „Blankensteinhusar“1 entfernt. Insgesamt wurden 30 Titel gestrichen, der frei gewordene Platz konnte neu gefüllt werden. Im Fokus standen Lieder, die man gut in Gruppen singen kann, die bei jungen Leuten bekannt waren oder die emanzipatorische Inhalte hatten. Dabei waren auch neue Kinderlieder, die Selbstbewusstsein und Kritikfähigkeit fördern sollten. Kleine Kommentare gaben weiterführende Informationen. Im Vorwort hieß es dazu:

„Gemeinsam Lieder singen heißt nicht nur, die Gitarre hervorzuholen und loszusingen, sondern vielleicht auch mal über das nachzudenken, was man gemeinsam singt, und auch auf Lieder zurückzugreifen, die im Zusammenhang mit unseren Erfahrungen und Erlebnissen stehen. Trotzdem soll Singen nicht zu einer todernsten Sache werden.“2

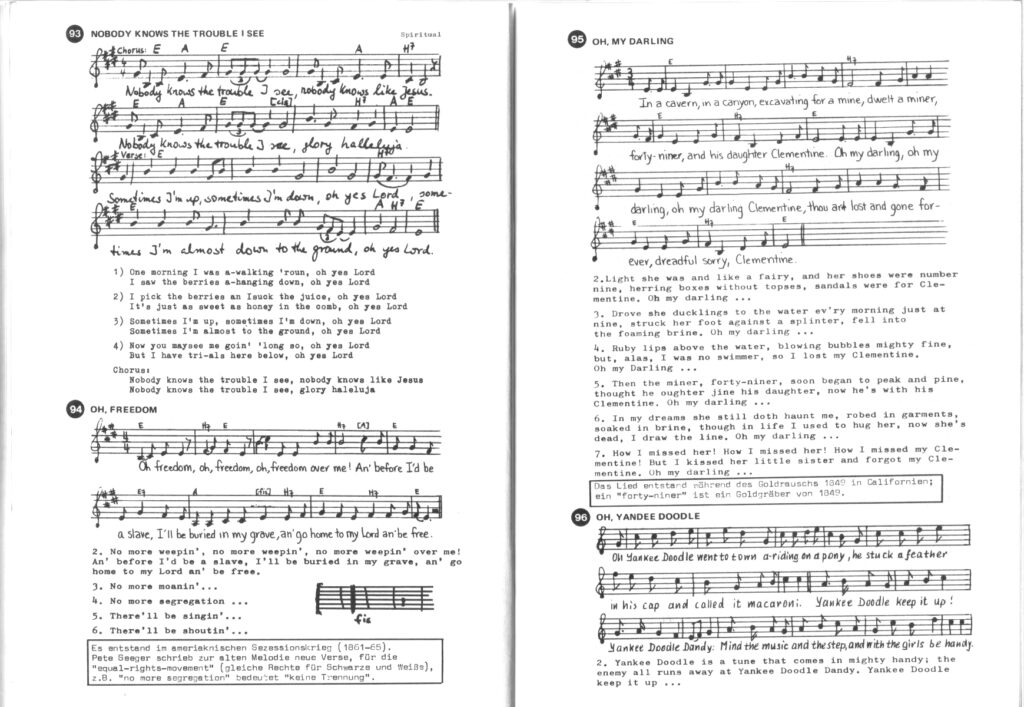

Das so überarbeitete Liederbuch erschien in vierter Auflage im Spätsommer 1975 mit einem Titelbild, das das „Michelele“, das Logo des Vereins, betonte und ihm den Namen LIEDERBUCH gab. Es enthielt 134 Lieder auf 92 Seiten, 26 Lieder waren neu hinzu gekommen. Darunter waren u. a. bekannte Lieder der amerikanischen Folk-Bewegung („Puff, The Magic Dragon“, „We Shall Not Be Moved“, „Tom Dooley“), bekannte internationale Lieder („Bella ciao“, „Cielito lindo“), zwei GRIPS-Lieder („Das, was der hat, will ich haben“, „Grips-Lied“), zwei Lieder von Wolf Biermann („Ermutigung“, „Soldat, Soldat“), aber auch das Nonsense-Lied „Komm, wir fressen meine Oma“. Außerdem wurden einige der verbliebenen Lieder tiefer gesetzt und somit der Singstimme eines Erwachsenen angenähert. Damit wurde das LIEDERBUCH endgültig von einem Kinder- und Jugendliederbuch zu einem Liederbuch für alle, die gern singen und auf Texte mit emanzipatorischem Inhalt Wert legen. Zusammen mit einem günstigen Preis von 6 DM wurde es zum beliebtesten Liederbuch im Deutschland der späten 70er Jahre, jährlich wurden davon über 150.000 Hefte verkauft.3

Während die vierte Auflage 1975 unter enormem Zeitdruck entstand – man hatte die alten Vorlagen zerschnitten und die neuen Lieder einfach dazwischen geklebt – wurde 1980 mit der achten Auflage das chaotisch wirkende Layout aus verschiedenen Handschriften erneuert. Alle Lieder und Texte bekamen jetzt ein einheitliches Bild, dafür wurde Platz gebraucht, außerdem wollte Martin Ketels bestehende Kommentare überarbeiten und ergänzen. Deshalb wurden acht Lieder herausgenommen: sieben Lieder, die für das Repertoire unbedeutend erschienen, und das Nonsense-Lied „Komm, wir fressen meine Oma“, welches in den vergangenen Jahren immer wieder Anlass zu Protesten gab. Die bisherige Nummerierung der Lieder blieb, einige Nummern fehlten einfach. Bis zur elften Auflage 1990 wurde das LIEDERBUCH sonst fast unverändert nachgedruckt.

Weitere Liederbücher des SfE-SfB

Der Erfolg des LIEDERBUCH überraschte alle im Verein SfE. Plötzlich kam viel Geld herein. Das machte unabhängiger, aber auch selbstbewusster gegenüber den Berliner Entsendestellen und Geldgebern. Jetzt war vieles möglich, was vorher undenkbar war. Doch für angedachte neue Projekte konnte man noch mehr Geld gebrauchen. Warum nicht ein zweites Liederbuch auflegen?

Auch Martin Ketels stand dieser Idee offen gegenüber, konnte er doch „nur“ 26 neue Lieder bei der Überarbeitung für die vierte Auflage unterbringen. So machte er sich im Herbst 1976 von Hamburg aus an die Planung für ein neues Buch.

Da das neue Liederbuch primär für den Verkauf konzipiert wurde, gab es andere Kriterien für die Liederauswahl. In einem vereinsinternen Memo legte Martin Ketels diese dar:

„Die Lieder sollen … wenigstens halbwegs bekannt sein, weil es nichts nützt, auch die besten Lieder zu haben, die doch keiner singt, weil die Umsetzung von Noten und (ausl.) Text in Musik schwer fällt. …[Sie sollen] beim Durchblättern des Buches den Effekt auslösen „Ach ja, das Lied wollte ich immer schon mal haben, und hier finde ich endlich mal den vollständigen Text mit Noten und Griffen dazu.“ … Politische Lieder … dienen der Aufklärung … [und] stehen in einem konkreten Bezug zu einem Ereignis. … Popsongs … müssen singbar sein, d,h, nicht zu kompliziert von der Melodie. … Kinderlieder … nicht zu albern, nicht unter Niveau der Kinder, sondern sie in ihren Problemen ernst nehmen … Deutsche Volkslieder … [sollen sein] schöne Lieder vom Leben, Lieben, Leiden und von der Lust …Internationale Folklore … [soll sein Ausdruck der] internationalen Solidarität.“4

Das neue Buch wurde LIEDERKISTE genannt5 und erschien im Frühjahr 1977. Auf 96 Seiten enthielt es 88 Lieder. Es wurde in den folgenden Auflagen kaum verändert. Bis 1981 konnten über 500.000 Exemplare verkauft werden. Dreimal war es Anlass zu einem „Skandal“ – ein Beispiel aus dem Jahr 1982 hier.

Auch der LIEDERKARREN, der im Herbst 1979 folge, behielt das erfolgversprechende Konzept der Vorläufer bei. Zum ersten Mal dabei waren „zwei vierstimmige Sätze für diejenigen von Euch, die gerne mit einer Gruppe mehrstimmig singen wollen.“6 Der LIEDERCIRCUS aus dem Herbst 1981 war dann das letzte Buch dieser Reihe, das im Verlag Student für Europa erschien.

Verbreitung und Einfluss der Liederbuchreihe

Das LIEDERBUCH und damit die ganze Liederbuchreihe verbreiteten sich sehr schnell. Fast aus dem Nichts entstand eine Lawine an Bestellungen. Das ging ganz einfach mit Hilfe eines Bestellzettels auf der vorletzten Seite des Heftes. Während 1974 ca. 10.000 Exemplare verkauft wurden, waren es im Jahr 1980 bereits knapp 400.000 Stück. Es gab wohl kaum eine Wohngemeinschaft, in der diese Liederbücher nicht vorhanden waren. Auch der günstige Preis spielte eine wichtige Rolle.

Entscheidend für den Erfolg war die Konzeption. Gab es bis dahin nur Liederbücher für einzelne Sparten von Liedern, konnte die Liederbuchreihe die ganze Bandbreite von Pop über Fahrten- bis zu Volksliedern, von Kinderliedern über Spirituals bis zu Liedern mit klar politischem Anspruch abdecken. Außerdem traf diese Mischung den Zeitgeist der 70er Jahre und machte viele Lieder zugänglich, die bekannt und beliebt waren. Das LIEDERBUCH wurde zum Trendsetter, viele andere Liederbücher zogen nach, auch im Schulbuchbereich.7

Das LIEDERBUCH gehört mit der Mundorgel und dem Zupfgeigenhansl zu den drei erfolgreichsten Liederbüchern im deutschsprachigen Raum:

Die Mundorgel hatte eine ähnliche Entstehungsgeschichte wie das LIEDERBUCH. 1953 stellten vier Jugendgruppenleiter des Christlichen Vereins Junger Männer (CVJM) eine Textsammlung für Lieder in der Jungschar- und Pfadfinderarbeit zusammen. Das Repertoire bestand aus Fahrtenliedern mit Lagerfeuerromantik und Liedern für kleine Andachten, garniert mit ein paar Spirituals. Erst in den 80er Jahren kamen nach dem Erfolg des LIEDERBUCH auch einige englischsprachige Pop- und Protestlieder hinzu8. Die Gesamtauflage hat bisher 14 Millionen Stück erreicht (11 Millionen nur Textausgabe, 3 Millionen mit Noten).

Der Zupfgeigenhansl entstand 1908 und war als Fahrtenliederbuch der Wandervogelbewegung (20er Jahre des letzten Jahrhunderts) bekannt geworden. Nach 1945 hatte er kaum noch Bedeutung, seine Auflage wird auf gut 1 Millionen Exemplare geschätzt.

Für das LIEDERBUCH wurde nie aufwändig Werbung gemacht, „Mundpropaganda“ reichte weitgehend aus. Außerdem verschafften Zeitungsberichte über sogenannte “Skandale“ der Bücherreihe weitere Publizität und erwiesen sich im Endeffekt als erfolgreiche Werbung.10

Fortführung in der „kunter-bund-edition“

Nach dem großen Erfolg der Liederbuchreihe für den SfE monierte das Finanzamt, dass innerhalb eines gemeinnützigen Vereins ein „wirtschaftlicher Nebenbetrieb“ existiere, der viel größer sei als der Verein selbst. So wurden 1978 die Produktion und der Vertrieb der Liederbücher in eine „Verlag Student für Europa – Student für Berlin GmbH“ ausgelagert.11 In diesem Verlag erschienen dann 1979 auch der LIEDERKARREN und 1981 der LIEDERCIRCUS. Doch konnte der Verlag nicht professionell gemanagt werden, und im Verein wurden die Risiken neuer pädagogischer Projekte nicht sorgfältig genug kalkuliert in Erwartung weiter sprudelnder Gewinne aus dem Verlag. So scheiterte der Verein schließlich an seinem eigenen Erfolg.12

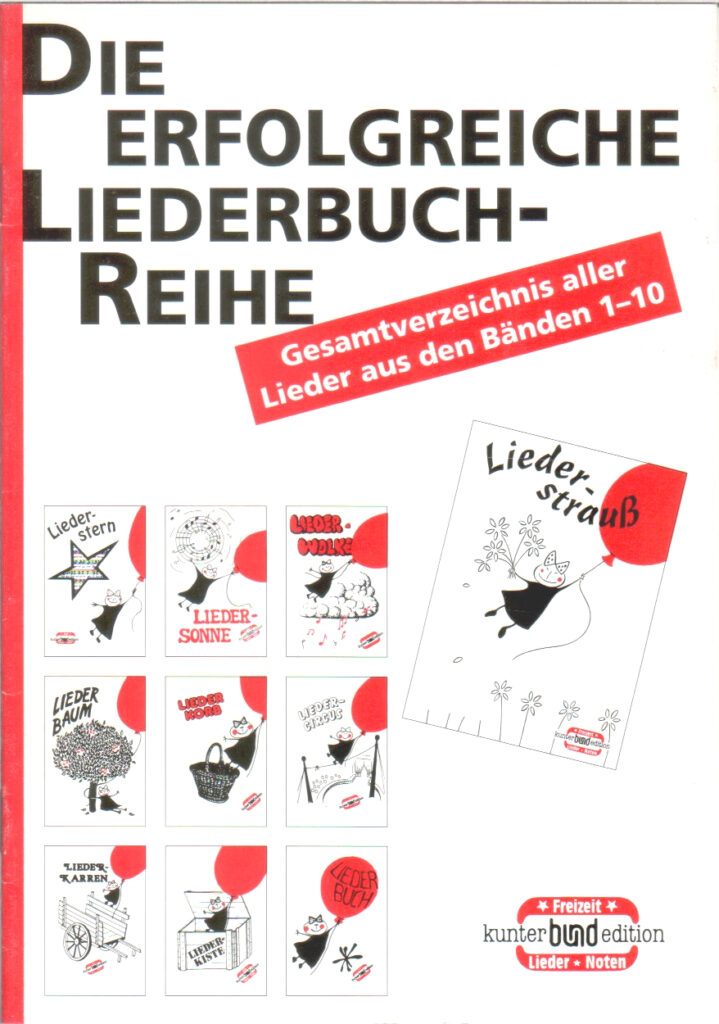

1982 wurde der Verlag an den Bund-Verlag Köln verkauft, ein Verlag, der einen Schwerpunkt auf gewerkschaftliches Schulungsmaterial für Betriebsräte legte. Der Verlag legte mit den Liederbüchern die „kunter-bund-edition“ auf, in der in den kommenden Jahren insgesamt 15 Hefte dieser Reihe erschienen. Dazu kamen Liedersammlungen für Schulen, einfache Instrumentenschulen für Gitarre, Blockflöte, Klavier oder ähnliches.

Die zwölfte Auflage des LIEDERBUCH

Mit der zwölften Auflage 1996 veränderte eine Lektorin, die inzwischen im Bund-Verlag die Betreuung der Liederbuchreihe übernommen hatte, die Konzeption und die Gestaltung des LIEDERBUCH. Waren bisher alle Noten einheitlich handschriftlich geschrieben, so wurden sie jetzt maschinell gesetzt. Die Notenlinien wurden dabei enger, das verringerte die Lesbarkeit. Außerdem kürzte man den Umfang von bisher 126 auf 99, eine ganze Anzahl von Liedern fehlten nun, die für die genau ausbalancierte Gesamtkonzeption wichtig waren13. Auch wurden die Bilder bzw. Zeichnungen der Gitarrengriffe gestrichen, die Zusatzinformationen zu den einzelnen Liedern stark verändert, meistens sogar verschwanden sie ganz. Die Vorworte, in denen Bezug genommen wurde auf die vielfältige Bedeutung von Liedern für soziale Gruppen, fielen der Schere zum Opfer. Damit wurde dem LIEDERBUCH endgültig die Verbindung zu seiner Entstehung im Verein „Student für Europa – Student für Berlin“ gekappt, übrig blieb ein Liederbuch, wie es mittlerweile viele andere gab.

Im Jahr 2002 beschloss der Bund-Verlag, sich auf sein Kerngeschäft (Material zur Gewerkschaftsarbeit) zu konzentrieren und verkaufte die „kunter-bund-edition“ an den Schott Verlag, Mainz.

In den folgenden Jahren und besonders im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ging der Absatz an Liederbüchern überall zurück14, die elektronischen Medien übernahmen den Markt. Die beliebtesten Hefte der Liederbuchreihe erreichten nicht einmal mehr 1 % der Verkaufszahlen aus den späten 70er Jahren. Im Jahr 2022 war das LIEDERBUCH endgültig vergriffen und wurde nicht mehr neu aufgelegt. Nach 50 Jahren und über 1,4 Mill. verkauften Exemplaren war nun Schluss.

Fortsetzung im Kapitel “Die Liederbuch-Konflikte“

——————————————–

Anmerkungen:

1 Im der dritten Strophe heißt es:

„Ein Sarrass aus dem Türkenkrieg, der mir vom Urgroßvater blieb, geschliffen in Magyar.

Gar mancher mußt‘ ihn spüren schon, gar mancher lief vor ihm davon, vor’m Blankensteinhusar.“ [Sarrass: ein Säbel der Husaren]

2 Seit der 12., neu überarbeiteten Auflage von 1996 fehlt dieses Vorwort.

3 Bremberger, Bernhard: Die Liederbücher des Student für Europa e.V.

Zur Genese und Geschichte einer Liederbuchfamilie – Magisterarbeit Berlin 1984, S. 146

4 Bremberger 1984, S. 376 f

5 Im Vereinsjargon des SfE waren „Kisten“ Baustellen, bei denen man noch etwas zu bearbeiten hatte.

6 Aus dem Vorwort des LIEDERKARREN

7 Bremberger 1984, S. 278 f

8 Hier haben zweifellos die SfE-Liederbücher die Mundorgelmacher inspiriert. Alle neuen Lieder entstammen daher, und z.B. der Kommentar zu „Sound Of Silence“ wurde verkürzt aus der LIEDERKISTE übernommen. Siehe Bremberger 1984, S. 280.

10 Bremberger, Bernhard: Musikzensur – Eine Annäherung an die Grenzen des Erlaubten in der Musik. Die Auseinandersetzung um die „Student-für-Europa“-Liederbücher. Berlin: Schmengler 1990 – zugl.: Bamberg, Univ. Diss., 1988. ISBN 3-9801643-2-2, z.B. S. 66, S. 204 und S. 210

11 Lauff, Werner: Eine Bewegung und ihre Erstarrung. Erinnerungen an „Student für Berlin“. S. 21-32 und 71-80 in: Deutsche Jugend 1/1984 und 2/1984 , S. 76

13 Dass dabei auch das Lied „Michelele“ gestrichen wurde, welches Namensgeberin war für das Maskottchen des SfE, das kleine Mädchen mit dem roten Ballon auf dem Titelbild, sei nur am Rande erwähnt.

14 Der „Mundorgel Verlag“ schreibt dazu: „Besaß Anfang der 70er – Jahre noch jedes zweite Kind (im Alter von 10-15 Jahren) eine Mundorgel, war es Anfang der 90er – Jahre nur noch jedes vierte Kind (im Alter von 10-15 Jahren) und ab Mitte der 90er – Jahre nur noch jedes sechste Kind (im Alter von 10-15 Jahren).“